Top aktuell

HySeed Frühbezugsaktion 2024

Bis zum 30.06.24 bestellen und bis zu 4,50 €/EH Effizienzbonus bei Hybridroggen bzw. sogar bis zu 8 €/EH bei Hybridweizen kassieren.

GLÖZ 8 - diese Möglichkeiten bieten Ihnen Zwischenfruchtmischungen

Es ist entschieden - die Stillegung wird 2024 ausgesetzt. Und auch der reguläre Zwischenfruchtanbau ist als Maßnahme im Rahmen von GLÖZ 8 zulässig. Das schafft Möglichkeiten!

Nasse Flächen - Wie sollte die Düngung des Wintergetreides angepasst werden?

Erhalten Sie konkrete Tipps vom Düngerexperten für Ihre Düngeplanung im Frühjahr!

„Verarbeitungsempfehlung des Berliner Programms“ für die neue Sorte STING

Die Sommerbraugerstensorte Sting der Saaten-Union wurde am 06. Februar 2024 von der Braugersten-Gemeinschaft e. V. mit dem Stempel der „Verarbeitungsempfehlung des Berliner Programms“ ausgezeichnet.

Sechs Getreidesorten vom Bundessortenamt neu zugelassen

Das Bundessortenamt in Hannover hat sechs Getreidesorten der Saaten-Union neu zugelassen. Dazu gehören zwei Winterweizen, zwei Triticale und je ein Hybridroggen und eine Futtergerste.

Neue Maisbroschüre zur Aussaat 2024!

Anfang August erscheint unser Maisprogramm plus Sonnenblumen zur Aussaat 2024. Wie immer übersichtlich und informativ. Gerne schicken wir Ihnen ein Exemplar zu!

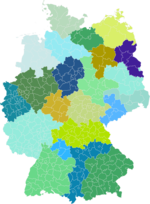

Unsere Top-Sorten für die Maisausaat 2024

Die Maissorten im Vertrieb der SAATEN-UNION sind vielfach offiziell empfohlen. Eine Übersicht der Bundesländer.

Zwei neue Sojasorten vom Bundessortenamt zugelassen

In der letzten Februarwoche 2024 haben mit Atalana und Arnold zwei neue Sojasorten aus dem Verbund der Saaten-Union ihre Zulassung durch das Bundesortenamt erhalten.

Kostenloses Virus-Monitoring

Wir als Züchter möchten die Entwicklung der wirtschaftlich bedeutenden Viruserkrankungen weiterhin genauer beobachten.

Drei Neuzulassungen im Verbund der SAATEN-UNION

Ende Dezember wurden drei neue Sorten in den Fruchtarten Sommerhafer, Sommerweizen und Ackerbohne vom Bundessortenamt für den Verbund der SAATEN-UNION zugelassen.

Neu: Sonderdruck Körnerleguminosen 6. Auflage

Jetzt bestellen oder downloaden: Fachbeiträge von Profis zu Züchtung, Anbau, Verwertung/Verfütterung, Verarbeitung und Vermarktung von Ackerbohnen, Körnererbsen und Sojabohnen

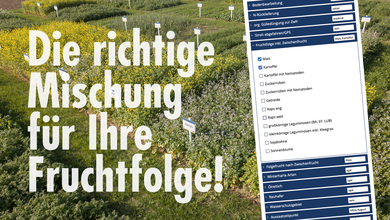

NEU: Der Zwischenfruchtrechner

Der SAATEN-UNION Zwischenfruchtrechner ist online! Ermitteln Sie, welche Mischung für Ihre Fruchtfolge und Ihre Ansprüche die geeignetste ist.

Aus der Praxis

Neue Anbautipps! Sommerungen werden auch zukünftig in den Fruchtfolgen weiter an Bedeutung gewinnen.

Wer vermarktet Durum, Soja, Ackerbohne und Co.?

Helfen Sie mit und schaffen Sie mehr Transparenz in der Vermarktung von Durum, Dinkel, Hafer, Ackerbohne, Futtererbse, Soja.